06/01: スラウェシ・タナルウ・レッドハニー

Category: 珈琲豆情報

Posted by: toirocoffee

今月の限定販売豆のお知らせです。

スラウェシ・タナルウ・レッドハニー(シティーロースト)

¥780(税抜・100g)

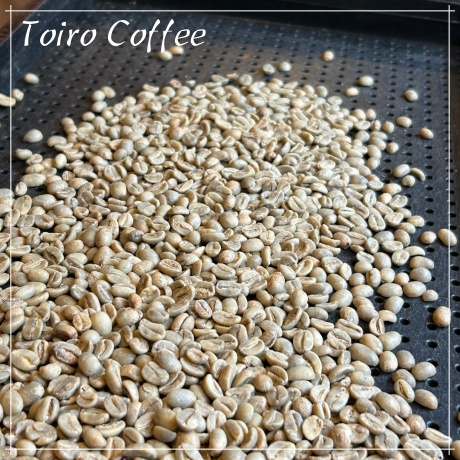

インドネシア・スラウェシ島のルウ・トラジュク村の珈琲豆です。スラウェシ島といえばトラジャ地区の「トラジャ・コーヒー」が有名なのですが、そのトラジャをはじめほとんどのコーヒーが水洗式で精製されています。それに対して今回のレッドハニーは「ハニー精製」の豆。

もう当店のお客様には説明の必要はないかもしれませんが、果肉を除去したあとに種のまわりについているミューレージと呼ばれる「ぬめり」はあえて残して乾燥工程をおこない精製するのがハニー方式。

技術的にも高度な処理をおこなっているこの地区の農園なのですが、2021年のコーヒー品評会に入選するなど、確実に実績を残してきているエリアです。

今回はやや深煎り(シティーロースト)での焙煎でのご提供となります。口に含んだ瞬間に深いコクを感じます。ここはトラジャにも似ている印象。しかし、最初に感じる程よい苦味はすぐに淡いピーチのような上品でほのかな甘味をともなった酸味へと変わります。ハニー精製ならではのちょっとトロっとした飲み心地です。ご堪能いただければと思います。

スラウェシ・タナルウ・レッドハニー、本日より店頭にて販売しております。

<<< 雑談 >>>

店主は趣味でギターを弾くのですが(へたくそです・・・)、最近はギターの修理をするのが楽しくて、夕食後の空き時間などにちょっとした修理などをして楽しんでいます。

最近中古でエレキギターを1本購入したのですが、よく見たらナットと呼ばれるギターの弦を乗せる鞍の部分が一部欠けているのを見つけました。ここはとても重要な部分で、素人が簡単に修理など手を出してはいけない部分なのですが、無謀にもナットの交換に挑戦してみることに。

写真ではわかりにくいですが、赤丸の部分が一部欠けています。

欠けてしまったナットは樹脂製。まあ無理な力が加われば欠けてしまうのも納得です。これを「喰い切り」と呼ばれるなかなか物騒な名前がついたニッパーとペンチを合わせたような工具を使って抜き取ります。ナットがなくなった場所は、古い接着剤とかが残っていますので、それを棒ヤスリなどで綺麗にします。

交換するナットの素材は牛骨を選びました。昔は象牙が高級ギターの定番だったらしいですが、象牙がワシントン条約で輸出してはいけないということになってからは、牛骨を使うのが定番となっているようです。しかも今回のナットはオイル漬け。牛骨を一定期間オイルに漬けておくことで骨の内部にまでオイルが浸透して、接する弦のスベリが良くなるらしいです。なかなか奥深い世界です。

ナットを交換するところまでは「喰い切り」さえ持っていれば誰にでもできる作業なのですが、難しいのはこのナットに弦を乗せるための溝を切っていく作業。私はあらかじめ溝が掘られたナットを購入しましたが、これを1弦から6弦までの各弦が適切な高さになるまで溝を掘り込んで調整していくのはなかなか難しい作業。浅ければ弦を押さえる力がたくさん必要となり弾きにくいギターになってしまいますし、逆に溝が深すぎると弦がペタペタとフレットに当たってしまって音が響かなくなります。

いろんな思い当たる工具を総動員して調節して何とか弾けるレベルで調整しましたが、まだ追い込まなくてはいけないなと思っています。でもスンナリいかないからこそ楽しいのですよね。でも、ナット交換はできればやらない方がいいですよ(笑)

牛骨オイル漬けナットに交換したギターの音は、サスティーン(音の伸び)が効いてなかなか良い感じ。更に微調整してもっと弾きやすいギターへと成長させていきたいと思います。

スラウェシ・タナルウ・レッドハニー(シティーロースト)

¥780(税抜・100g)

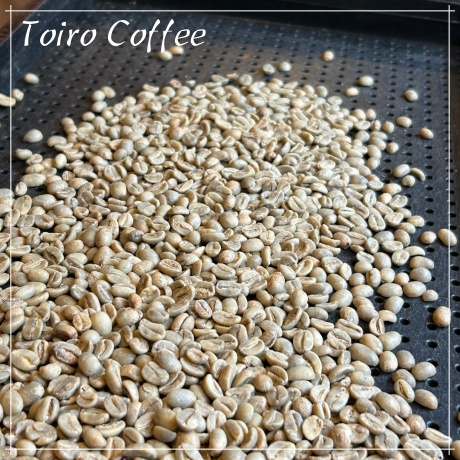

インドネシア・スラウェシ島のルウ・トラジュク村の珈琲豆です。スラウェシ島といえばトラジャ地区の「トラジャ・コーヒー」が有名なのですが、そのトラジャをはじめほとんどのコーヒーが水洗式で精製されています。それに対して今回のレッドハニーは「ハニー精製」の豆。

もう当店のお客様には説明の必要はないかもしれませんが、果肉を除去したあとに種のまわりについているミューレージと呼ばれる「ぬめり」はあえて残して乾燥工程をおこない精製するのがハニー方式。

技術的にも高度な処理をおこなっているこの地区の農園なのですが、2021年のコーヒー品評会に入選するなど、確実に実績を残してきているエリアです。

今回はやや深煎り(シティーロースト)での焙煎でのご提供となります。口に含んだ瞬間に深いコクを感じます。ここはトラジャにも似ている印象。しかし、最初に感じる程よい苦味はすぐに淡いピーチのような上品でほのかな甘味をともなった酸味へと変わります。ハニー精製ならではのちょっとトロっとした飲み心地です。ご堪能いただければと思います。

スラウェシ・タナルウ・レッドハニー、本日より店頭にて販売しております。

<<< 雑談 >>>

店主は趣味でギターを弾くのですが(へたくそです・・・)、最近はギターの修理をするのが楽しくて、夕食後の空き時間などにちょっとした修理などをして楽しんでいます。

最近中古でエレキギターを1本購入したのですが、よく見たらナットと呼ばれるギターの弦を乗せる鞍の部分が一部欠けているのを見つけました。ここはとても重要な部分で、素人が簡単に修理など手を出してはいけない部分なのですが、無謀にもナットの交換に挑戦してみることに。

写真ではわかりにくいですが、赤丸の部分が一部欠けています。

欠けてしまったナットは樹脂製。まあ無理な力が加われば欠けてしまうのも納得です。これを「喰い切り」と呼ばれるなかなか物騒な名前がついたニッパーとペンチを合わせたような工具を使って抜き取ります。ナットがなくなった場所は、古い接着剤とかが残っていますので、それを棒ヤスリなどで綺麗にします。

交換するナットの素材は牛骨を選びました。昔は象牙が高級ギターの定番だったらしいですが、象牙がワシントン条約で輸出してはいけないということになってからは、牛骨を使うのが定番となっているようです。しかも今回のナットはオイル漬け。牛骨を一定期間オイルに漬けておくことで骨の内部にまでオイルが浸透して、接する弦のスベリが良くなるらしいです。なかなか奥深い世界です。

ナットを交換するところまでは「喰い切り」さえ持っていれば誰にでもできる作業なのですが、難しいのはこのナットに弦を乗せるための溝を切っていく作業。私はあらかじめ溝が掘られたナットを購入しましたが、これを1弦から6弦までの各弦が適切な高さになるまで溝を掘り込んで調整していくのはなかなか難しい作業。浅ければ弦を押さえる力がたくさん必要となり弾きにくいギターになってしまいますし、逆に溝が深すぎると弦がペタペタとフレットに当たってしまって音が響かなくなります。

いろんな思い当たる工具を総動員して調節して何とか弾けるレベルで調整しましたが、まだ追い込まなくてはいけないなと思っています。でもスンナリいかないからこそ楽しいのですよね。でも、ナット交換はできればやらない方がいいですよ(笑)

牛骨オイル漬けナットに交換したギターの音は、サスティーン(音の伸び)が効いてなかなか良い感じ。更に微調整してもっと弾きやすいギターへと成長させていきたいと思います。